廖承志在广州与脱险的文化界人士合影(前排左起:茅盾、夏衍、廖承志;后排左起:潘汉年、汪馥泉、郁风、叶文津、司徒慧敏)。

纪念馆的胜利大营救雕塑(深圳报业集团图片社供图)

白石龙文化名人大营救旧址(深圳报业集团图片社供图)

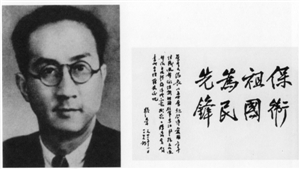

1942年1月,邹韬奋脱险后,在白石龙村为曾生题词“保卫祖国,为民先锋”。

复原的草寮招待所内景(晶报记者 罗俊杰摄)

在抗日战争中,有一次最为惊险的大营救牵动着海内外万千人的心,这就是香港沦陷之后于1942年初上演的“中国文化名人大营救”。这次大营救就是由东江纵队组织实施的,最终在不伤一兵一卒的情况下,成功营救出一千多名滞港的文化名人和其他各界人士。这次大营救,为中华民族、为新中国保存了一大批文化精英,在中国革命历史上具有重大的意义,被茅盾称之为“抗战以来最伟大的‘抢救’工作”。

说起那场惊心动魄又空前成功的文化名人大营救,就必须得提到一个羊台山下的小村落,那就是现在位于龙华新区的白石龙社区(村)。近日,记者随深圳报业集团“重走东纵路”联合报道组,前往位于白石龙社区的“中国文化名人大营救纪念馆”,探寻当年文化名人大营救的历史足迹。

偏僻山村成“希望”代名词

据悉,当年的白石龙村是一个只有200户人家的小山村,而今天,这里已变成了一个高楼林立、机器轰鸣,聚集了数万工人、市民的繁华工业区和居民委员会。白石龙要通往深圳市区和香港,必需经过梅林关,这里以前叫“梅林坳”,自古以来就是一个“一夫当关,万夫莫开”的地方。在深圳设立特区之前,梅林坳只有一条曲折的山路,是原关外散落的自然村村民们进入深圳墟的唯一通道。

中国文化名人大营救纪念馆馆长朱赤说,当年抗战进行文化名人大营救的路线,从被困的香港,走元朗罗湖线,经青山道口、九华径、荃湾,进入大帽山区,再经落马洲,渡过深圳河,然后翻过梅林坳,到达游击队根据地宝安白石龙村。当这些文化名人历经千辛万苦,到达白石龙村时,尽管仍然有危险,但是因为已经处于游击区,所以基本上已经较为安全了。因此,当年的白石龙村在这些文化名人眼中,成了“希望”的代名词。

白石龙村被称为“小延安”

据介绍,抗日战争时期,白石龙村有“小延安”之誉,在中国革命战争史上占有重要的一席之地。当时,白石龙村地处羊台山山脉与宝安县城的交界之处,虽然靠近日伪据点,但是地形复杂,易守难攻,游击队指挥部、宝安县委均设在这里。本地乡民仅有200户人家,多积极投身抗战,男女老少踊跃参加自卫队、农会、妇女会和担架队。

朱赤说:“1940年秋,中国共产党领导的广东人民抗日游击队(即后来的东江纵队)成立,王作尧率领第五大队创建羊台山抗日根据地,总指挥部就设于白石龙村,并在村后的密林里建立了医院、军械修理所、粮站、电台、报社等机构。全村不分男女老幼全力支援抗日,羊台山地区成为东江人民抗日斗争的重要基地,白石龙的地位日益重要。”

1941年12月25日,香港沦陷,聚集在香港的大批文化精英危在旦夕。为了营救他们,中共特别成立了白石龙区委,指挥营救接待工作,数百位文化名人得以从香港脱险,并隐蔽在山高林密的白石龙村,等待向内地转移。朱赤说:“当时,白石龙村的村民们积极站岗放哨、搭建草寮、救治伤员、洗衣做饭。一些文化名人以草寮为家,在此停留数月,他们经常聚在一起谈时势、谈政治,过着艰苦却自由的生活,并把白石龙称作‘小延安’。”

“1942年在白石龙召开的广东省人民抗日游击队军政干部会议,是东江抗日游击战争史上的一次重要会议。这次会议明确了东江敌后游击战争的任务与发展方向,对开展敌后抗日游击战争,建立巩固抗日根据地有十分重要的意义。”朱赤说。

大营救纪念馆再现当时场景

为了纪念文化名人大营救这段伟大的历史,当地政府建设了一座纪念馆,该馆于2005年8月开始正式筹建工作。2005年9月2日,在纪念中国人民抗战胜利60周年纪念日的前一天,白石龙“中国文化名人大营救纪念馆”正式建成并开馆。

记者发现,馆内一块巨石上镌刻着由原国务院副总理邹家华为纪念馆题写的“中国文化名人大营救纪念馆”12个大字。继续往里走,是“胜利大营救”主题雕塑,雕塑两侧是汉白玉石刻“大营救图”。纪念馆的陈列室设有“胜利大营救”专题展览,展出历史文物80多件,照片100多张。广州农讲所纪念馆为该馆征集和复制了广东人民抗日游击总队营救文化名人用过的歪把子机枪、步枪、手枪和中共南方局、南委有关大营救的电文等23件文物。

浮雕墙左侧有一座白色的老砖瓦房,原先是一座天主教堂。“抗战时期,教堂的神父和修女逃走了,游击队正好利用起来,作为被营救文化名人的暂时栖身处。这是纪念馆内唯一保存下来的当年文化名人住过的建筑。”朱赤介绍说。教堂是三开间两进布局,土木结构,面积不到80平方米。在这个教堂旧址内,还保留了很多当年文化名人使用过的旧物,如桌椅、书报、杂志等。

在纪念馆的一角,一些复原的遗址特别引人注目,这些复原遗址包括公木坑兵工厂遗址、草寮招待所遗址以及丫鬟山后方医务所遗址。它们向后人展示了当时被营救的文化名人及爱国人士艰苦生活的情景。“当时为了保证文化名人的安全,在他们到达白石龙村后的第二天,就被转移到附近山上树林里为他们搭建了草寮招待所。在白石龙村附近及羊台山麓,先后建有丫鬟山、大把窝、深坑、扬美泥坑、蕉窝等草寮招待所。现在馆内向参观者展示的草寮招待所,是按邹韬奋等人居住的白石龙丫鬟山大草寮的一部分进行复原的。”朱赤说。